Fotografie-Forum Monschau

52156 Monschau

0 24 72 – 80 31 94

24.08.–21.09.2025 Öffnungszeiten: Di.–Fr. von 14.00–17.00 Uhr; Sa.+So. von 11.00–17.00 Uhr; Mo. Ruhetag Bitte beachten Sie: am 21.09. ist die Ausstellung zwischen 12.00 und 13.30 Uhr geschlossen.

Kontakt

Die Tugend der Reduktion

Bruno Barbey, Jonas Bendiksen, Werner Bischof, Guido Braun, Norbert Bunge, René Burri, Robert Capa, Cristina de Middel, Pietro Donzelli, Jochen Ehmke, Stuart Franklin, Burt Glinn, Philippe Halsman, Max Jacoby, Jürgen Klauke, Barbara Klemm, Herbert List, Algirdas Milleris, László Moholy-Nagy, Martin Munkácsi, Paolo Pellegrin, Albert Renger-Patzsch, Max Scheler, Friedrich Seidenstücker, Anton Stankowski, Dennis Stock, Antanas Sutkus, Hugo Thomassen, Wolfgang Weber, Paul Wolff

kuratiert von Dr. Nina Mika-Helfmeier

Aus der Faszination für die Fotografie der 1930er Jahre entstand die Idee, eine Ausstellung zu konzipieren, die sich der Ästhetik und Schönheit von klaren, schlichten Bildkompositionen widmet – Bildern also, die zeitlos sind und sich meist keinem bestimmten Ort, Raum und keiner bestimmten Zeit zuordnen lassen. Der Titel dieser Ausstellung, „Tugend der Reduktion“, stammt von dem renommierten Kraftwerk-Musiker Karl Bartos. In der Fotokunst bezieht sich der Begriff der Reduktion auf eine bewusste Vereinfachung der Bildsprache – sei es durch Komposition, Lichtführung, Farbauswahl oder nicht zuletzt durch die Motivwahl. Diese künstlerische Strategie wird in den verschiedenen fotografischen Genres angewendet.

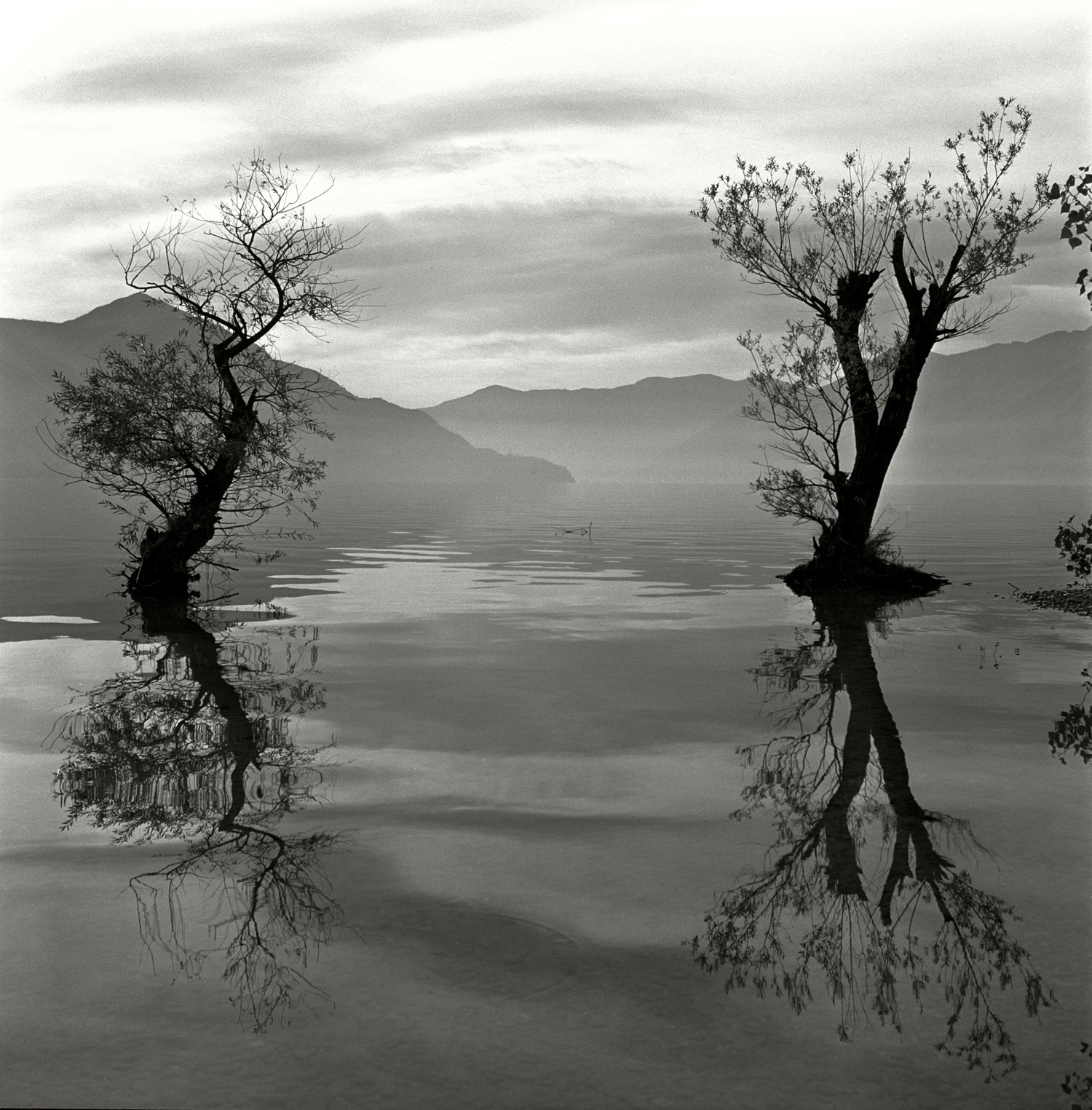

In der Landschaftsfotografie offenbart sich die Reduktion oft durch weite, menschenleere Landschaftsflächen und eine klare Linienführung. Landschaftsaufnahmen von Friedrich Seidenstücker aus den 1930er Jahren zeigen die Welt in unberührtem Zustand, so, wie sie einst war. Seine Arbeiten sind aus schwarz-weißen Flächen bestehende, schlichte Bildarrangements, die auf eine poetische Weise die Essenz der Landschaft vermitteln. Auch für Paolo Pellegrin ist die Erfassung der Essenz der Landschaft entscheidend. Seine Aufnahmen vom Ausbruch des Fagradalsfjall-Vulkans auf Island im Jahr 2021 zeichnen sich durch klare Kompositionen und einen gezielten Einsatz von Linien und Raum aus. Das minimale Farbspektrum seiner Aufnahmen, das sich auf Schwarz und Dunkelrot beschränkt, lässt sogar den Magmafluss, der sich vor einer imposanten Bergkulisse ausbreitet, nicht wirklich bedrohlich wirken.

Die meisten Landschaftsfotografien in der Ausstellung sind jedoch schwarz-weiß. Ikonenhaft ist hier die Fotografie von Barbara Klemm mit dem Titel „Matterhorn, Schweiz“ aus dem Jahr 1993. Sie zeigt den Mond, der die Spitze des Matterhorns anstrahlt und sie silbrig zum Leuchten bringt. Die Vogelperspektive der Aufnahme simuliert eine Art von göttlichem Blick auf die Erde.

Reduktion als gezieltes ästhetisches Mittel findet sich auch bei Hugo Thomassen. Klar und subtil wirkt seine Arbeit mit dem Titel „Das Meer“ aus dem Jahr 2023: ein Sonnenstrahl, der zufällig durch die dunklen Wolken bricht und sich im Wasser spiegelt.

Bekannt für seine streng komponierten Bilder, oft mit surrealistischen Elementen, ist Herbert List. Seine Stillleben sind geprägt von formaler Strenge und starker Licht-Schatten-Komposition im Sinne der „Neuen Sachlichkeit“. Lists fotografisches Œuvre ist sachlich, nüchtern und von großer Klarheit.

Subtile Kompositionen, Licht- und Schattenspiele sowie klare Strukturen und Formen interessierten auch Anton Stankowski. Seine Fotografien zeichnen sich durch eine präzise Bildsprache aus, bewusst verzichtet er auf dekorative und überflüssige Elemente. Ein Beispiel für seine fotografische Arbeit ist das Fotogramm „Erbsenschote“ aus dem Jahr 1928, das die ästhetische Reduktion seiner Bildsprache verdeutlicht.

Die Reduktion kommt ebenso in der Porträtfotografie als eine bewusste Vereinfachung fotografischer Sujets auf das Wesentliche zum Einsatz. So werden Menschenbildnisse beispielsweise als kontrastreiche Silhouetten dargestellt, um den Körper als eine abstrakte Form zu zeigen. Der neutrale schwarze oder weiße Hintergrund der Fotoaufnahmen lenkt die Aufmerksamkeit der Betrachtenden auf das Gesicht, die Hände oder die momenthafte Körperbewegung.

Barbara Klemm wählt für das Porträt des italienischen Dirigenten Claudio Abbado aus dem Jahr 1997 einen schwarzen Hintergrund, wodurch die Aufnahme einen geheimnisvollen Zauber und eine gewisse Zeitlosigkeit vermittelt. Auch Max Jacobys Porträt von Ingeborg Bachmann erzeugt eine universelle Lesbarkeit. Das im Dunkeln liegende Gesicht der Schriftstellerin wird nur minimal von einem Streichholz erhellt, mit dem sie sich eine Zigarette anzündet. Überraschende Facetten des Gesichtes kommen zum Vorschein.

Die in der Ausstellung präsentierten Aufnahmen lassen die Tugend der Reduktion in dem Bestreben der Künstler_innen erkennen, das Wesentliche der komplexen Welt, die Essenz des Lebens zu erfassen. Dem Zusammenspiel zwischen Sujet und Gestaltung kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.