Auf den zweiten Blick entflammt für Bruce Davidson

Gabor Baksay hat die Retrospektive besucht, die bis 23. Juni 2019 im Kuk in Monschau zu sehen ist. Nicht ein, sondern zwei Mal. Warum er erst beim wiederholten Rundgang und mit inspirierendem Soundtrack auf den Ohren Gefallen an der Ausstellung fand, schildert er in seiner Rezension.

„Dignity cannot be photographed“

Bob Dylan, 1989

Von Gabor Baksay

Es ist nicht so, dass man nichts sieht, wenn das KuK so voll ist wie an dem Sonntag der Bruce-Davidson-Vernissage. Ab und zu sieht man zwischen all den Menschen schon ein bisschen. Mit diesem Bisschen wurde ich aber, trotz der Vorschusslorbeeren für die Kuratorin und der Weltberühmtheit des Fotografen, zunächst nicht warm. Die Fotos waren technisch über jeden Zweifel erhaben, die Sujets interessant gewählt, auch das soziale Engagement unübersehbar. Aber wo war diese entscheidende, kleine Zutat, die die vorigen KuK-Ausstellungen immer so zuverlässig zum Leuchten brachte? Wo war die… Kunst?

Wo war zum Beispiel Herbert Lists erotisch aufgeladene Eleganz? Jessica Langes leidenschaftlicher Voyeurismus? Wo war der irrsinnige Fast-Forward-Modus von Berenice Abbotts abgebrühter Sachlichkeit? Und nicht zuletzt: Wo war Henri Cartier-Bressons federleichte, in luftige Höhen gebaute Kompositionskunst? Schließlich war der Franzose Bruce Davidsons Mentor, hatte den US-Amerikaner überhaupt erst zu Magnum gebracht.

All dies vermisste ich beim ersten, oberflächlichen Ansehen. Daher machte ich mich drei Tage später abermals auf den Weg nach Monschau, um an jenem Mittwoch mit viel mehr Ruhe und hürdenfreiem Blick auf die Exponate festzustellen, dass all dies tatsächlich reichlich vorhanden war. Nur stellt Bruce Davidson seine Kunst nicht spektakulär oder gar eitel in den Vordergrund, sondern lässt diese diskret im Hintergrund die Alchemie des Bildes befördern. Hilfreich bei dieser Erkenntnis war der glückliche Zufall, der mich zur musikalischen Untermalung meines Mittwoch-Rundgangs eine Bob-Dylan-Playlist auf den Kopfhörer legen ließ.

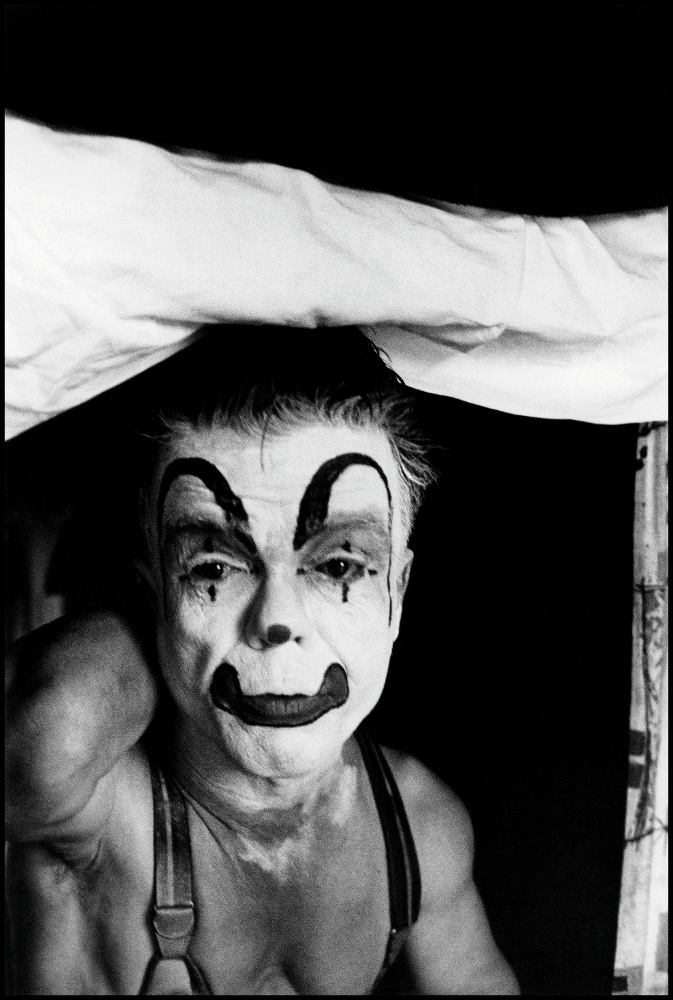

Während gerade Dylans Song „Dignity“ erklang, dachte ich vor Davidsons düsteren Fotografien des Zirkusclowns Jimmy Armstrong stehend, darüber nach, wie Kleinwüchsige immer schon – aber spätestens seit David Lynchs „Twin Peaks“ – als Symbol für billigen Kirmesbuden-Surrealismus herhalten müssen. Unvergesslich: die Szene, in der sich Peter Dinklage in dem Film „Living in Oblivion“ genau darüber bitterböse beschwert.

Bruce Davidson aber inszeniert seinen „Zwerg“ anders. Die unheilschwangere Düsternis der Aufnahmen kokettiert nicht mit Jimmy Armstrongs physischer Andersartigkeit, sondern weist auf die prekären Umstände hin, in denen dieser lebt. Just in dem Moment hebt Bob Dylan zu der hier interessierenden Zeile seines Songs an: „… Dignity cannot be photographed.“

Nun stand für mich die Besichtigung der gesamten Ausstellung unter der Mission, den Gegenbeweis zu Dylans von mir jahrelang für richtig gehaltenen These zu liefern.

Dignity CAN be photographed, wie dieses Foto aus der Dwarf-Serie untermauert:

Jimmy Armstrong, Palisades, New Jersey, USA, 1958 © Bruce Davidson/Magnum Photos

Nicht nur Jimmy Armstrongs ungebrochener Blick barst geradezu vor Würde, auch das auf beängstigende Weise dem Tode nahe alte Ehepaar aus Davidsons erster großer Serie „John & Kate Wall“ bewahrte trotz aller Gebrechlichkeit sein autonomes Selbst. Oder auch die Serie über Madame Margaret Fauché, der hochbetagten Witwe eines Pariser Impressionisten und einer der letzten Zeitzeuginnen Gaugins und Toulouse-Lautrecs, wurde trotz ihrer Gebrechlichkeit nie sentimentales Schaustück irgendwelcher Ideen über Memento Mori oder dergleichen. In allen Aufnahmen herrschte diese Madame als souveräne Protagonistin über ihren naturgemäß eingeschränkten, aber dennoch reichen Alltag.

In keinem der drei Fälle konnte man Bruce Davidson die unter Profis – auch unter denen von Weltrang – weitverbreitete Arbeitsweise nachsagen: „Er kam, sah und knipste.“ Davidson kam immer, um zu bleiben. Mit allen oben erwähnten Modellen verbrachte er jeweils über mehrere Wochen viel Zeit. Auch zwei seiner späteren, mit berühmtesten Projekte – „Brooklyn Gang“ und „East 100th Street“ – standen unter dem Motto: Vertrauen bilden, bleiben und teilen.

Die Atmosphäre im Dunstkreis der Jugendlichen war zuerst äußerst gespannt und gespickt mit misstrauischen Blicken. Es war ein junger Sozialarbeiter, der Davidson einführte. „Ich hatte mir angewöhnt, zu kommen, wenn er nicht da war.“ Davidson beschreibt eine frühe Begegnung mit dem Gangleader Bengie:

„Er war ein visuell brillanter Typ. Er nahm mich mit aufs Dach des Gebäudes, und ich erinnere mich, wie ich dachte: ‚Der Kerl schmeißt mich vom Dach und raubt mich aus‘, aber er zeigte nur nach vorne und sagte: ‚Schnallst du das?‘ und sagte: ‚Sieh mal, da ist die Freiheitsstatue. Man kann sie durch all die Fernsehantennen hindurch sehen.‘“

Bald schon schenkte ihm die Gruppe vollständiges Vertrauen und betrachtete ihn als einen von ihnen.

„Ich hatte das Gefühl, es geht hier um mich selbst. Auch ich fühlte mich haltlos und verlassen. Dieser Teil von mir nahm – auf eine stille Weise – direkten Bezug zu den Kids.“

Davidson war schon lange als Gangmitglied akzeptiert, als einer von ihnen stolz sein Tattoo präsentiert, ohne die geringste Spur von Unbehagen vor der Kamera.

Die East 100th Street war damals in den späten 1960ern einer der härtesten Slums von New York City. Es gab Schießereien, Drogen Prostitution, aber auch ein grimmiges Gefühl von Community, das dem Fotografen die Türen öffnete, weil er so offensichtlich anders war. Davidson war nicht auf visuelle Beute aus, sondern auf menschliche Begegnung. Nachdem er klar gemacht hatte, dass er nicht ohne dem Einverständnis der Beteiligten fotografieren werde und den Abgebildeten immer wieder Abzüge seiner Arbeiten geschenkt hatte, wurde er zum festen Bestandteil der Community und bekam den Ehrentitel „The Picture Man“.

Im Grunde ist Davidsons Arbeitsweise der seines Mentors und Lehrmeisters Cartier-Bresson konträr entgegengesetzt. Während sich der Franzose oft stundenlang auf die Lauer legt, um im entscheidenden Moment sein Foto zu machen und – Originalton Henri Cartier-Bresson – „zu verduften“, zeigt Davidson seine Hände, während er sich vorsichtig seinem Model nähert und bleibt so lange, bis sich eine Komplizenschaft eingestellt hat und er in gegenseitigem Einverständnis seine Aufnahmen machen kann.

Aus diesem Grund geht vielen seiner Arbeiten der spektakuläre „Click Bait“-Aspekt ab. Die Ernte, die er stattdessen einfährt, ist aber so viel mehr wert als dieses Buhlen um Aufmerksamkeit, nämlich die Überwindung einer der ältesten Sünden der Street-Art-Fotografie: die Überwältigung des Sujekts, seine Reduzierung auf ein wie immer kunstvoll abgelichtetes Objekt.

Wenn Freundlichkeit, echtes Interesse am Sujet und Höflichkeit eine Kategorie in der Kunst bilden, sind es Leute wie Bruce Davidson, die sie dazu gemacht haben. Kann man sich ein galanteres, höflicheres Vorgehen vorstellen, als Davidsons Eingangsfrage, die er in seiner „Subway“-Serie seinen Modellen zu stellen pflegte (Man muss dazu wissen, dass die New Yorker U-Bahn damals ein gefährlicher Ort war.):

„Entschuldigen Sie. Ich mache ein Buch über die U-Bahn und möchte gerne ein Foto von Ihnen machen. Ich schicke Ihnen einen Abzug.“

Lautete die Antwort „Weißnich“ oder „Warum?“, zeigte Davidson der Person seine anderen Fotobände, quasi als Legitimation seiner Zudringlichkeit. War die Antwort „Nein“, blieb es ohne weitere Diskussionen dabei. Von den Aufnahmen aber, die ihm gewährt wurden, wirkte nicht eine gestellt. Vielmehr wurden diese zu einem ikonischen pars pro toto gelebten Lebens, das die Kunst Bruce Davidsons mithilfe seiner Gesinnungsgenossen vor der Kamera wertvoll und lebendig machte.

Diese Solidarität mit seinen Sujets macht Bruce Davidson zum geborenen Sozialdokumentaristen.

Seine Arbeiten im Problembezirk der East 100th Street bewirkten später konkrete Veränderungen der dortigen Lebensverhältnisse zum Positiven. Mit seiner Serie „Time of Change“ für die New York Times leistete er weltweit anerkannte Pionierarbeit in der Dokumentation der Rassenunruhen der frühen 1960er Jahre in den USA. Auch hier vermeiden die Bilder straßenkämpferischen Sensationalismus. Sie leben von ihrer auf den zweiten Blick sichtbaren Nähe zum Sujet, wie in der Aufnahme, in der zwei Polizisten einen schwarzen Jungen wegschleifen. Dabei befindet sich Davidsons Kamera nicht VOR, sondern IM Geschehen. Ganz nebenbei gelingt ihm auch eine zeitlose Studie des von der medialen Aufmerksamkeit im wahren Wortsinn fast erdrückten Martin Luther King.

Die ruhige Eleganz von Davidsons Arbeit zeigt sich exemplarisch in dem Bild einer schwarzen und einer weißen Sitznachbarin in einem Diner von 1962. Die rassistischen Spannungen zwischen den beiden Frauen, von denen eine Perlen im Haar, die andere Perlen um den Hals trägt, sind, wenn überhaupt, nur unterschwellig vorhanden. Vielleicht existieren sie auch gar nicht. Das Bild überlässt die Entscheidung ganz dem Betrachter.

New York City, USA, 1962 © Bruce Davidson/Magnum Photos

Bruce Davidson ist zweifellos ein begnadeter Reportage-Fotograf, aber ganz bestimmt auch viel mehr als das. In seinen eigenen Worten:

„Dokumentarfotographie impliziert, dass du im Hintergrund stehst, dass du nicht im Bild bist, du drückst nur den Aufnahmeknopf. Ich bin aber im Bild, glaub mir. Ich bin im Bild, aber ich bin nicht das Bild.“