SHIFT-Photo-Gruppenausstellung

Teil 2

Zweiter Teil der Textserie von Gabor Baksay. Der dritte und letzte Teil ab Mittwoch, 13. März.

Gabor Baksay hat sich intensiv mit der Gruppenausstellung „SHIFT Photo“ im Kunst- und Kulturzentrum (KuK) der StädteRegion Aachen in Monschau (bis 31. März zu sehen) auseinandergesetzt, mit den Künstler*innen gesprochen, seine eigenen Eindrücke und Gedanken zu den Werken einfließen lassen. Resultat ist eine umfangreiche Besprechung aus seiner ganz persönlichen, subjektiven Perspektive.

In Teil zwei der dreiteiligen Textserie geht er näher ein auf die gezeigten Fotografien von Florian Beckers, Hugo Thomassen, Andrea Borowski, Peter Stollenwerk und Carl Brunn. Wer sich auf Teil drei freut, klickt am Mittwoch, 13. März, wieder hier rein.

Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt gibt bei Florian Beckers – Schicht um Schicht wie bei einer Zwiebel abgetragen – ihr phobisches Inneres preis. Beckers’ „Soulscapes“ scheinen als Annäherung an eine umfassend gedachte Finsternis ihre eigene Unsichtbarkeit anzustreben. Viel mehr noch als in der vormals beschworenen „demiurgischen Dunkelheit“ Jörg Hempels erzählt Beckers mit wohligem Grusel Schauergeschichten aus der Romantik der Vormoderne eines E. T. A. Hoffmann oder E. A. Poe. Wie diese visionären Klaustrophobiker greift Hempel aber weiter in die Zukunft vor, als es sich die Moderne vorzustellen vermag.

In „Dark Diamonds“, Beckers‘ Hommage an die dunkle Materie, ist jegliche Klarheit des Überblicks verlorengegangen. Gewonnen ist das panische Scheinwerferlicht der mitternächtlichen Wachzustände des Urvaters des Existenzialismus, Søren Kierkegaard. Dessen Begriff der Angst meint nicht die Angst des Kaninchens vor der Schlange, sondern die Angst vor dem Sein selbst, eines Heidegger oder Sartre.

Drei Fragen an Florian Beckers:

Eine Fotografie zeigt nie die Wahrheit: Gibst du dieser Aussage von Richard Avedon Recht?

Schon in der Anfangszeit, als der Fotograf die Belichtungszeit selbst abmaß, als in der Dunkelkammer der Entwickler penibel angemischt wurde, um bestimmte Effekte zu erzielen, wurde manipuliert. Tatsächlich ist jedes Foto von A bis Z eine Fälschung. Ein völlig sachliches, unmanipuliertes Foto ist praktisch nicht möglich.

Ist das bewegte Bild dem stehenden Bild überlegen?

In dem gegenwärtigen unaufhörlichen Strom elektronischer bewegter Bilder ist das stillgestellte fotografische Bild eine heilsame Zäsur. Ich betrachte es somit weniger als Nachteil, vielmehr als Chance.

Ist das ideale Foto ein unbelichtetes Stück weißes Fotopapier?

Für mich eher ein vollständig belichtetes schwarzes …

Mit demselben Paukenschlag, mit dem Andreas Magdanz in die Archäologie der Dingwelt einführt, zieht der Maastrichter Fotograf Hugo Thomassen den Besucher in die Theatralisierung bzw. Anti-Theatralisierung der Portraitfotografie hinein. Seine Großformate einer in lässigem Luxus über den Wassern schwebenden Jugend überwältigen mit ihrer altmeisterlichen Lichtführung und der erlesenen Qualität der Abzüge.

Man fühlt sich in das goldene Zeitalter der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts zurückversetzt. Deren raffiniertes Spiel mit Licht und Schatten und aussagestarke Ausarbeitung physiologischer Details übersetzt Thomassen mit Mitteln des fotografischen High Tech kongenial in die Gegenwart. Sein sorgfältiges Augenmerk auf kleinste Details gibt den Portraits eine respekteinflößende Gravität im Sinne von „bigger than life“.

Welcher Normalsterbliche würde nicht, lediglich einen Fettfleck auf dem Boden hinterlassend, augenblicklich in den gasförmigen Zustand verdampfen, wäre er jemals dem eiskalten Röntgenblick einer zeitlosen Übermenschin wie „Nora“ ausgesetzt? Es ist klar: Solche Gesichter findet man nicht in Maastricht auf der Straße. Dass sich Thomassen handverlesene, vermutlich sündhaft teure Profimodels leisten kann, lässt darauf schließen, wie weit er es bereits auf der Erfolgsleiter seiner – hoffentlich nicht mehr brotlosen – Kunst geschafft haben mag.

Mit jedem seiner Models hat Thomassen einen ganzen Tag lang gearbeitet – was mit Laien gar nicht möglich gewesen wäre. Alle wurden von einer Designer-Firma in Maastricht eingekleidet und sind intensiv durch die Hände der Stylistin Miranda Reinders gegangen. Erst diese professionelle Präzision ermöglicht die Homogenität und beeindruckende Qualität der Arbeiten.

Ähnlich wie sich in den 1930er Jahren Claude Lévi-Strauss in seinem Klassiker der Ethnografie „Die traurigen Tropen“ auf die Suche nach „primitiven Völkern“ Südamerikas machte, untersucht Hugo Thomassen eine Ethnographie des genauen Gegenteils: des abgehoben überkultivierten Ennui der „Traurigen Reichen“ im nördlichen Europa. „Traurig“ ist vielleicht übertrieben. Vielleicht ist der ins Leere gerichtete Blick dieser jugendlichen Elite lediglich lässig und cool. In Fetenstimmung scheint jedenfalls keiner von ihnen zu sein.

Hugo Thomassen über sich selbst:

„Ich fotografiere ständig, eigentlich den ganzen Tag. Bei Gesprächen checke ich blitzschnell, welches die Schokoladenseite meines Gegenübers ist. Beim Autofahren komponiere ich Lichtstimmungen mit den vorbeisausenden Straßenlaternen, und beim Essen schiebe ich träumerisch die Teller und Tassen auf dem Tisch herum, während es mich innerlich schon wieder zur Arbeit mit meinen Stillleben zieht.“

„Fotografie ist für mich die Wahrnehmung von Licht, wie es sich an den Gegenständen bricht, diese reflektiert und dadurch neue Räume durch das Spiel von Schwarz und Weiß entstehen lässt. Diese ‚Grauzone‘ ist meine Arbeitswelt.“

„Bei der Auswahl neuer Modelle für achte ich fast mehr auf die Hände als auf das Gesicht.“

Mit ähnlich manischer Sorgfalt in Szene gesetzt, ebenfalls still aber noch ernster im Ausdruck, harmonieren die Doppelportraits von Andrea Borowski hervorragend mit den Arbeiten von Hugo Thomassen. Gezeigt werden drei junge Mütter, mit ihren jungen Töchtern im Arm. Dass die seltsam altmodisch gekleideten, gouvernantenhaft wirkenden Mütter eine beachtliche Last tragen, liegt im Sinne der Erfinderin. Weit entfernt von der normalerweise zur Schau gestellten Heiterkeit handelsüblicher Kleinfamilien-Idyllen, geht es hier um das Gefühl der Fremdheit in der Mutterrolle, um die letztendlich tragische Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz.

Mit ähnlich manischer Sorgfalt in Szene gesetzt, ebenfalls still aber noch ernster im Ausdruck, harmonieren die Doppelportraits von Andrea Borowski hervorragend mit den Arbeiten von Hugo Thomassen. Gezeigt werden drei junge Mütter, mit ihren jungen Töchtern im Arm. Dass die seltsam altmodisch gekleideten, gouvernantenhaft wirkenden Mütter eine beachtliche Last tragen, liegt im Sinne der Erfinderin. Weit entfernt von der normalerweise zur Schau gestellten Heiterkeit handelsüblicher Kleinfamilien-Idyllen, geht es hier um das Gefühl der Fremdheit in der Mutterrolle, um die letztendlich tragische Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz.

Die durch die deutlich sichtbare Mühsal der Mutterschaft hindurch spürbare Innigkeit ist psychologisch meisterhaft von ähnlich rätselhafter Ambivalenz wie das Lächeln der Mona Lisa. Man kann sich leicht ausmalen, wie lange die Fotografin bei den Shootings hatte warten müssen, bis ihre Models, einschließlich der Kinder, die gewünschte Pose eines ausdruckslosen Ernstes aufgesetzt haben. Die zurückhaltenden Pastellfarben im Verein mit der erstaunlichen Dreidimensionalität der Figuren verleihen den Arrangements die zeitlos unaufgeregte Anmutung von Ikonen.

Persönlich erfreut und berührt mich die Entwicklung der Fotografin seit ihrer vorigen Ausstellung im KuK vor einem Jahr. Damals schon ließen ihre Weihnachtsfamilienfotos in ihrem nicht unkomischem Voodoo familiären Beisammenseins einen ernsten Unterton erahnen. Jetzt aber vollzieht sie den endgültigen „SHIFT“ zum skulpturalen Pathos einer heiligen Humorlosigkeit, die an literarische Figuren von Hans Henny Jahnn oder Gerhard Hauptmann erinnern. (Foto: Andrea Borowski – Janina und Lotta, 2013)

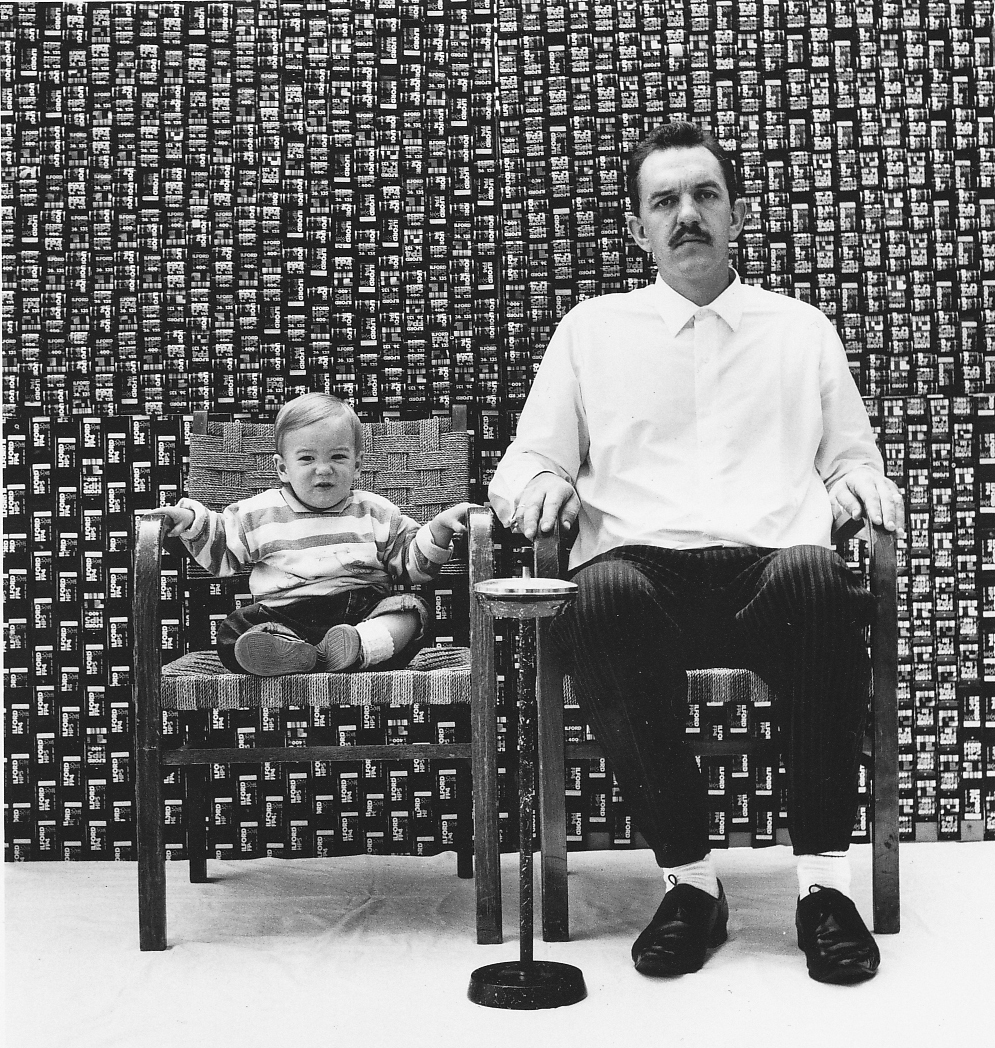

Peter Stollenwerks Langzeitprojekt „Familienbilder“ begann 1990. Einmal pro Jahr setzte er sich, seine Frau und die gemeinsamen beiden Kinder vor eine vier Quadratmeter große Sperrholzwand, bestückt mit hunderten leeren Kleinbild-Fotopatronen. Nacheinander wurden dann der Vater und die Mutter jeweils mit einem der beiden Söhne fotografiert. Das insgesamt 25 Jahre lang. „Das Projekt soll neben der Würdigung des klassischen Familienportraits“, so Stollenwerk, „auch das Thema Älterwerden darstellen. So ziehen beim Betrachter der Bilder 25 Jahre in Sekunden vorüber.“

Peter Stollenwerks Langzeitprojekt „Familienbilder“ begann 1990. Einmal pro Jahr setzte er sich, seine Frau und die gemeinsamen beiden Kinder vor eine vier Quadratmeter große Sperrholzwand, bestückt mit hunderten leeren Kleinbild-Fotopatronen. Nacheinander wurden dann der Vater und die Mutter jeweils mit einem der beiden Söhne fotografiert. Das insgesamt 25 Jahre lang. „Das Projekt soll neben der Würdigung des klassischen Familienportraits“, so Stollenwerk, „auch das Thema Älterwerden darstellen. So ziehen beim Betrachter der Bilder 25 Jahre in Sekunden vorüber.“

Diese Form der fotografischen Sichtbarmachung der Zeit wurde in den 1960er Jahren von dem Maler Roman Opałka in die Kunstwelt eingeführt und erlebte seine Wiederauferstehung im Internet, wo diese „Fluss der Zeit“-Dokumentationen zu einem eigenen Genre wurden, zeitweilig fast so beliebt wie das Meme Robins, der von Batman mit immer neu unterlegten Sprüchen geohrfeigt wird.

Peter Stollenwerk setzt aber an mehreren Stellen eigene Akzente. So ist es ganz im Sinne Opałkas, dass die abgebildeten Personen in möglichst identischen Posen möglichst unbeweglich in die Kamera blicken. Während Stollenwerk selbst sich stoisch an diese Vorgabe hält, durchbricht sein zappelnder Sohn dieses Prinzip in erfrischender Respektlosigkeit. Erst als er, weniger unter jugendlichem Hormonstau stehend, älter und reifer wird, unterlässt auch Stollenwerk Junior das Gefläze und Gezappel auf seinem Stuhl und entwickelt sich zum immer würdiger werdenden Nachfolger von Roman Opałkas stoischer Ruhe.

Die Posen der Dame des Hauses gestalten sich zyklisch. In den ersten fünf Jahren befolgt sie die durch ihren Gatten gefilterten Vorgaben, gestattet sich dann ab dem sechsten Jahr ein dezentes Lächeln, das sie einige Jahre lang beibehält, um dann wieder in die majestätische Ruhe des Ausdruckslosen zurückzukehren. Hübsches Detail am Rande: Ihr erstes Lächeln wird begleitet von der pantomimischen Darstellung absoluter Verzweiflung ihres kurzzeitig missgestimmtem Sohnes. Süß und ehrenvoll ist die Familienfotografie! (Foto: Peter Stollenwerk – Peter und Felix, 1990)

Eine kuratorisch ebenfalls gelungene Zusammenstellung findet sich im gemeinsamen Raum von Marco Roses intimen Studien eines Straftäters mit den Fußballfans von Carl Brunn.

Bekannt geworden ist Carl Brunn als stilbildender Fotograf des Alemannia-Kultmagazins „In der Pratsch“. Im Gegensatz zu dem lauten und auf spektakuläre Effekte ausgerichteten Genre der Fußball- und Fanfotografie, verzichtet Carl Brunn in seiner Serie „Fussballfanfotos“ auf turbulente Actionszenen. Grölende Jungalkoholiker, emporgereckte Stinkefinger entfallen, ebenso Siegerposen und Bierflaschen im Anschlag. Stattdessen sehen wir teilweise skurril gewandete, ansonsten aber ganz normale Menschen, die sich in aller Ruhe vor Brunns Kamera einfinden, als wären sie auf dem Weg zu einem Halma- oder Federballturnier und nicht zum Fußballplatz. Brunns Blick auf dieses liebenswerte Völkchen ist neugierig, empathisch und voller Respekt.

Eine meiner Favoriten aus der Serie ist „Sascha“, ein über und über mit Schals und Wimpeln behangener Alemannia-Aachen-Fan, dessen schwarzgelbe „Wall of Schals“ in seiner ausladenden Bauchbetonung einem katholischen Priesterornat ähnelt. Die tiefe Weisheit dieser Anmutung ist Sascha wahrscheinlich nicht bewusst, aber was könnte einem von Tragik, Korruption und Dummheit umwirkten Verlierer-Verein wie Alemannia nützlicher sein als ein Priester?

Bekannt geworden ist Carl Brunn als stilbildender Fotograf des Alemannia-Kultmagazins „In der Pratsch“. Im Gegensatz zu dem lauten und auf spektakuläre Effekte ausgerichteten Genre der Fußball- und Fanfotografie, verzichtet Carl Brunn in seiner Serie „Fussballfanfotos“ auf turbulente Actionszenen. Grölende Jungalkoholiker, emporgereckte Stinkefinger entfallen, ebenso Siegerposen und Bierflaschen im Anschlag. Stattdessen sehen wir teilweise skurril gewandete, ansonsten aber ganz normale Menschen, die sich in aller Ruhe vor Brunns Kamera einfinden, als wären sie auf dem Weg zu einem Halma- oder Federballturnier und nicht zum Fußballplatz. Brunns Blick auf dieses liebenswerte Völkchen ist neugierig, empathisch und voller Respekt.

Eine meiner Favoriten aus der Serie ist „Sascha“, ein über und über mit Schals und Wimpeln behangener Alemannia-Aachen-Fan, dessen schwarzgelbe „Wall of Schals“ in seiner ausladenden Bauchbetonung einem katholischen Priesterornat ähnelt. Die tiefe Weisheit dieser Anmutung ist Sascha wahrscheinlich nicht bewusst, aber was könnte einem von Tragik, Korruption und Dummheit umwirkten Verlierer-Verein wie Alemannia nützlicher sein als ein Priester?

Saschas exaktes Gegenstück in Blau befindet sich ihm schräg gegenüber in Gestalt eines frohgemuten Hertha-Fans, der sich vermutlich weniger fluchbeladen mit Dämonen herumschlagen muss, wie sein Aachener Gesinnungsgenosse. Gerechtigkeitshalber muss aber erwähnt werden, dass sich Sascha von der Schicksalsbeladenheit seines Vereins keineswegs die sichtbar gute Laune verderben lässt. (Foto: Carl Brunn – Sascha, neuer Tivoli, 2011)

Vier Fragen an Carl Brunn:

Die Welt ertrinkt in Fotografien. Welche spezifische Form des Irreseins wird eigentlich benötigt, um diesen bis zum Mars reichenden Bilderberg nicht nur nicht abzutragen, sondern neue Bilder hinzuzufügen?

Man hört ja auch nicht auf zu sprechen, nur weil alles schon gesagt ist.

Eine Portraitsitzung bei einem Maler ist wesentlich weniger krampfhaft unnatürlich als die bei einem Fotografen. Woran liegt das?

Das hat mit der Angst zu tun, auf einen bestimmten Moment festgenagelt zu werden. Und natürlich mit der Glasknarre, die auf einen angelegt ist.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man, sagen wir: 10.000 Fotos gemacht hat, ein paar herausragende dabei sind?

Groß. Die Wahrheit zeigt sich dann in der Serie. Passen die Bilder zusammen, bilden sie eine stringente Serie? Und: Ist das Ergebnis wiederholbar?

Dein Tipp an andere/angehende Fotografen?

Festbrennweiten formen den Charakter.